- Zébra revue de presse BD & caricature

- Posts

- REVUE DE PRESSE BD & CARICATURE ZEBRA N°149

REVUE DE PRESSE BD & CARICATURE ZEBRA N°149

Boycott du festival d’Angoulême

Faut-il vraiment sauver le festival d’Angoulême ? Quelques anciens bédéastes primés ont pris l’initiative de boycotter le festival afin de protester contre sa mauvaise gestion, récemment dénoncée par la Cour des comptes.

Le bilan culturel de ce festival n’a jamais été fait, car les gros éditeurs et les pouvoirs publics qui le soutiennent disposent de moyens efficaces de propagande pour ripoliner leur démarche commerciale.

Le festival d’Angoulême n’est-il pas le symbole du conformisme culturel de gauche qui, à partir des années 1980, a remplacé peu à peu le conformisme culturel gaulliste des années 1950-60 ?

Selon Cabu, résumant l’intention de « Mai 68 » : « On voulait abolir la société de consommation, et on a eu encore plus de consommation. » De fait, l’alternance culturelle fut un leurre ; il est difficile de ne pas voir que les mêmes qui inventèrent « SOS-Racisme » pour capter le volte des immigrés et des étudiants dans les années 1980, usent aujourd’hui de tous les moyens que l’oligarchie met à leur service pour fustiger un discours similaire de la part du parti de J.-L. Mélenchon.

« Charlie-Hebdo » représente par ailleurs une capacité de résistance à l’américanisation de la presse, c’est-à-dire au gouvernement oligarchique – dont les auteurs de bande dessinée n’ont pas ou peu su faire preuve. Le festival d’Angoulême n’a-t-il pas contribué, à la suite du magnat du béton F. Bouygues, à faire passer les mangas pour une « culture japonaise » ? Le festival d’Angoulême n’a-t-il pas contribué à désarmer les milieux populaires contre la culture de masse infantilisante ?

On prête à certains fanzines (« L’Echo des Savanes », « Fluide glacial ») et à de petits éditeurs indépendants d’avoir fait passer la bande dessinée à l’âge adulte. Si c’est (en partie) vrai, il n’est pas moins vrai que cet effort s’est heurté à l’infantilisation par la culture de masse. Le truc de « la bande dessinée est un art » vise à l’amalgame, et les petits éditeurs indépendants présents au Festival d’Angoulême sont comme le « rayon bio » des supermarchés.

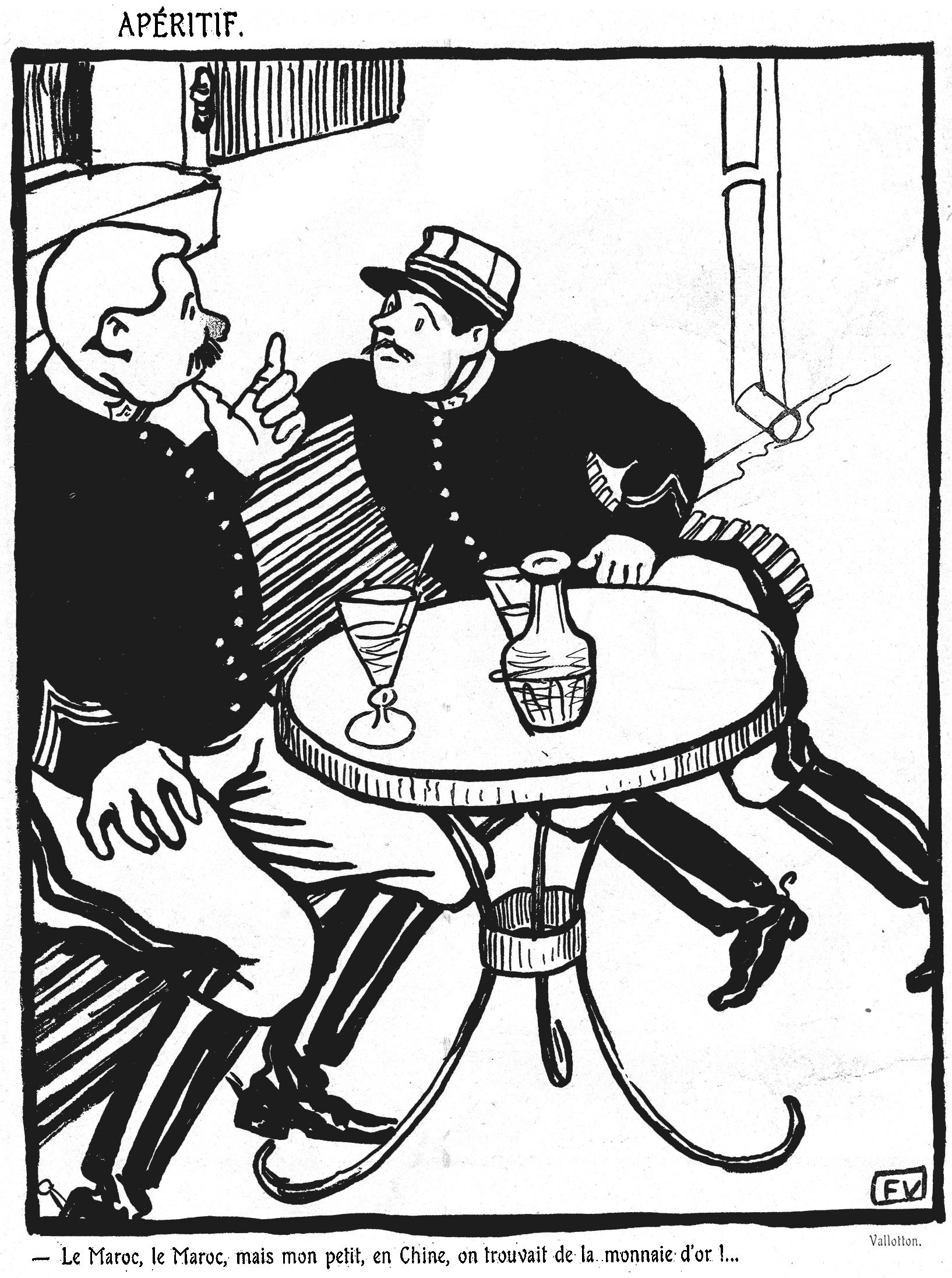

In : “Le Canard sauvage”, 1903.

Vallotton après Daumier

L’art de F. Vallotton s’inscrit dans la continuité de celui de Daumier. Comme ce dernier, la démarche artistique de V. coïncide avec le vœu exprimé par Baudelaire d’une modernité artistique reposant sur des artistes « intelligents », un art qui ne soit pas purement formel ou décoratif. On se tromperait en rapprochant Vallotton des « nabis », en particulier de leur chef de file Maurice Denis, qui affichait a contrario une volonté décorative.

Le regard de Vallotton sur la société française de la fin du XIXe siècle n’est pas moins scrutateur que celui de Daumier ou Balzac. V. anticipe le surréalisme qui, quelques décennies plus tard, cherchera à s’opposer à la mécanisation du monde, avant de s’enliser très rapidement dans l’ésotérisme freudien ; sur le plan littéraire ou artistique, le courant surréaliste n’a rien produit qui vaille les humoristes présentés par André Breton comme les pionniers du mouvement - le surréalisme n’a rien produit de la force du pavé dans la mare lancé par “Hara-Kiri” en plein désert culturel ; la poésie mercantile et le gadget technologique ont triomphé du projet surréaliste socialiste.

La comparaison de Vallotton avec Nietzsche permet, elle aussi, de mieux cerner Vallotton : bien qu’issu d’une famille protestante puritaine suisse du Valais, donc d’un milieu proche de celui dans lequel Nietzsche grandit, Vallotton n’a pas complètement rejeté le christianisme pour épouser l’Art comme le moraliste allemand : V. conserve une distance critique vis-à-vis du milieu artistique et de la société parisiens.

Même après son mariage avec une riche veuve (mère de deux fillettes), Vallotton n’épouse pas les valeurs de la bourgeoisie parisienne. On peut se demander si ce mariage, qui choqua ses confrères et amis artistes hostiles aux valeurs bourgeoises, n’a pas gâché en partie l’art de Vallotton ? Ses bois gravés, la meilleure part de son œuvre, précède en effet cette union ; grâce à eux, Vallotton avait attiré l’attention de la critique et acquis le statut d’artiste à part entière. Ce mariage représentait pour Vallotton un moyen de s’émanciper de la contrainte financière, tout comme les contrats publicitaires alimentaires pour Gustave Jossot, ou la peinture (lucrative) de chats pour Steinlein.

Mauvaise idée que ce mariage, sans doute, car Vallotton étouffe très vite dans ce mariage, peu « protestant » mais très mondain, perturbant sa concentration ; Picasso étouffera de la même façon après son mariage avec une danseuse de ballet russe aspirant à une vie mondaine. De nombreuses toiles de cette période semblent traduire la résignation de Vallotton, voire son emprisonnement dans une prison colorée. Ces toiles pourraient illustrer la théorie de Charles Fourier sur les méfaits du mariage bourgeois ; mais V. n’esquisse en contrepartie aucune sorte d’utopie sexuelle à base de libre-échangisme. Il n’est pas assez naïf pour croire que l’on puisse bannir complètement la violence de la sexualité. « Il semble, écrit V., qu’il ne puisse y avoir comme possibilité entre les sexes que comme vainqueur ou vaincu. »

Le mariage a comme épuisé la veine satirique de Vallotton, qui est devenu plus pathétique et moins comique. Les paysages très personnels de Vallotton, qui semblent répondre à son besoin d’évasion hors de la société bourgeoise étouffante, mais aussi hors de la nature, sont presque toujours empreints d’une mélancolie vénéneuse.

La chaîne “Arte” diffuse un documentaire suisse sur Vallotton jusqu’au début du mois de décembre. Si ce documentaire montre de nombreuses images d’archives et reproductions de tableaux, il a l’inconvénient de plaquer sur V. une grille de lecture freudienne.

Mes années “Hara-Kiri”

Cette BD par Daniel Fuchs, Joub et Nicoby (éd. Glénat) revient sur les circonstances dans lesquelles F. Cavanna et le Pr Choron fondèrent “Charlie-Hebdo” contre le cours officiel de l’Histoire, représenté dans ces années-là par “L’Express”, c’est-à-dire une formule états-unienne où le lecteur n’est plus un lecteur mais un électeur qu’il s’agit de persuader. Les lecteurs ont tout perdu dans cette formule états-unienne.

L’association de deux personnalités aussi dissemblables que Cavanna et le Pr Choron était sans doute indispensable pour que le miracle (républicain) se produise : un succès commercial aussi inespéré qu’inattendu, compte tenu des obstacles.

Contrairement à ce qu’écrit Yves Frémion dans son Histoire de la Caricature française (1830-2015), qui par ailleurs a le mérite de ne pas tomber dans le pédantisme universitaire, Hara-Kiri faisait retour à un genre de presse plus artistique et moins idéologique que la presse d’entre les deux guerres. L’éditorial-manifeste d’Anatole France dans le premier numéro du “Canard Sauvage” (1903) était déjà dirigé contre la presse et le journalisme bourgeois.

“On a lu tous les bouquins publiés sur le sujet.” Nicoby.

Mythomanie libérale

Avec une belle constance, l’ancien ministre de l’Education Luc Ferry poursuit son entreprise d’adaptation en bande dessinée des mythes et des fables à l’idéologie libérale (chez Glénat). On peut définir celle-ci en 2025 comme l’art de voir midi à sa porte.

Après s’être attaché à démontrer qu’Ulysse est un modèle d’époux bien décidé à surmonter les obstacles les plus effrayants pour retrouver le lit conjugal au plus vite (en quoi il y a peut-être un autoportrait, pour ne pas dire une mise en abyme de L. Ferry lui-même ?), cet adaptateur s’était fait un devoir de récrire « Roméo & Juliette » pour le vider de sa substance satirique.

Le frère Laurence, personnage principal d’une pièce qui décrit comment l’enfer moderne est pavé de bonnes intentions, faisait les frais de cette adaptation et passait à la trappe. L. Ferry restitue à « Roméo & Juliette » la platitude des romances espagnoles ou italiennes détournées par Sh.

Luc Ferry n’a même pas hésité à s’attaquer à Molière. Son adaptation de « Dom Juan » confronte Molière à sa source, Tirso de Molina (1579-1648), dont Diego Oddi a mis en image la (mauvaise) pièce. Ce mercédaire (religieux appartenant à un ordre portant secours aux prisonniers de guerre) fut un dramaturge prolifique, la quantité l’emportant sur la qualité.

Tandis que Molina a conçu un véritable « génie du mal », Molière s’est contenté de faire le portrait d’un philosophe libertin, explique L. Ferry. C’est précisément où Molière se montre supérieur : son personnage a de l’étoffe, ce n’est pas une pure fiction de carton-pâte.

Un critique littéraire plus avisé que Luc Ferry signale que la construction anti-académique de la pièce de Molière n’est pas sans rappeler le “Don Quichotte” de Cervantès, et cela bien que Don Juan ne soit pas un imbécile ; le séducteur libertin Don Juan est pris, comme l’idéaliste puritain Don Quichotte, dans une fuite en avant, une sorte de surenchère.

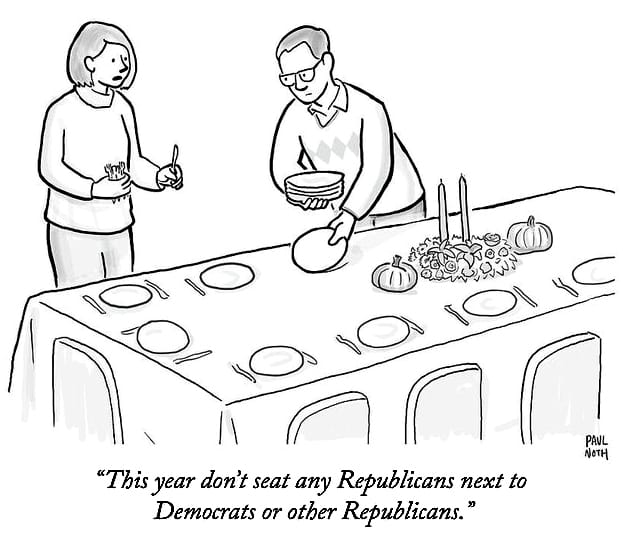

Caricatures fraîches par Man (”Le Midi-Libre”), Rodho (“Facebook”), Goubelle (“La Charente-Libre”), Félix (“Charlie-Hebdo”), Paul Noth (“The New-Yorker”) & Zombi (“Zébra”) :

par Man.

par Rodho.

par Goubelle.

par Félix.

“Cette année évite de placer un Républicain à côté d’un Démocrate ou d’un autre Républicain.” (par Paul Noth).

par Zombi.

Le fanzine Zébra du mois de novembre est paru ! (par abonnement en écrivant à [email protected]).

Zébra n°135 - Novembre 2025