- Zébra revue de presse BD & caricature

- Posts

- REVUE DE PRESSE BD & CARICATURE ZEBRA N°134

REVUE DE PRESSE BD & CARICATURE ZEBRA N°134

Colette à la plage

Les meilleurs biopics d’artistes les replacent dans leur contexte historique, ce qui est indispensable pour mieux comprendre leur oeuvre. Ainsi le biopic de Picasso par Julie Birmant permet-il de comprendre la dette de Picasso à l’égard de la bohême parisienne et des impressionnistes qui avaient largement ouvert la voie de l’anti-académisme.

La biographie récente de Colette (1873-1954) par Jean-Luc Cornette et Joub (éds MARA-bulles) fait le portrait d’une femme de lettres bien décidée à « jouir sans entraves », suivant le modèle des hommes de condition bourgeoise qu’elle a le don de séduire par sa plastique de danseuse et son esprit non moins affûté. Contrairement à George Sand, Colette ne fait même pas semblant de s’intéresser à la cause du peuple.

Colette est présentée ici comme une sorte d’emblème de la jouissance féminine. Le premier mari de Colette, le journaliste et romancier Willy n’apparaît pas, bien que l’on puisse penser qu’il eût une influence décisive sur le destin de Colette, tant littéraire qu’amoureux. La raison de cette absence s’explique peut-être par la dédicace des auteurs à la petite-fille de Colette, issue de son mariage avec le publiciste et diplomate Henri de Jouvenel (Colette avait la cuisse légère et le sens de la famille en même temps).

Un puzzle psychologique, donc, dont une pièce essentielle est manquante.

(Ed. Les Arènes BD)

Dessiner encore

Le « Dessiner encore » de Coco (2022) est moins évanescent que « La Légèreté » de sa consoeur Catherine Meurisse, où la future académicienne noyait son chagrin dans des lavis de couleurs ; Corinne Rey, alias Coco, s’est retrouvée en première ligne lors de l’attaque de la rédaction de “Charlie-Hebdo” par les frères Kouachi, et son témoignage a d’autant plus de poids.

Le courage de Coco force l’admiration, car il est peut-être plus difficile de survivre à un attentat que d’y succomber ? Aux méthodes ésotériques qu’on lui propose pour lui remonter le moral et qui la laissent sceptique, la caricaturiste préfère continuer son métier comme si de rien n’était.

En rappelant qu’elle faisait ses débuts comme pigiste à « Charlie-Hebdo » en 2015, Coco souligne sa naïveté politique. Elle ne cache pas que « Charlie-Hebdo » était traversé par de sérieuses dissensions, qui avaient éclaté déjà lors de l’affaire Siné, et que le slogan « Tous Charlie » masquera après coup, transformant Cabu en mascotte nationale.

Une partie de la rédaction de « Charlie-Hebdo » s’était rapprochée de l’opinion exprimée par Michel Houellebecq sur l’immigration musulmane dans ses romans ; hélas Coco ne précise pas exactement où se situait la fracture entre houellebecquiens et anti-houellebecquiens au sein de sa rédaction, mentionnant seulement le conflit entre Tignous et le journaliste économique Bernard Maris.

C’est encore sans doute la naïveté qui pousse Coco à s’indigner que l’ensemble des publicistes de gauche n’ait pas soutenu “Charlie-Hebdo”, mais bien plutôt des publicistes « de droite ».

Est-il permis à des auteurs satiriques de se montrer moins malins que le ministre de l’Intérieur N. Sarkozy ou que “l’ennemi de la finance” François Hollande ?

Jacques Callot - Les Misères de la Guerre/le supplice de la roue (n°14 - détail)

Histoire de la Violence

Le magazine « L’Histoire » consacre un numéro spécial assez complet au thème de la violence guerrière, intitulé « De Homère à Poutine, la Violence et la Guerre » (juillet-août 2024), même si l’on n’y aborde pas le financement de groupes terroristes islamistes par des Etats occidentaux, suivant une stratégie analogue à celle de l’usage de la piraterie (d’une extrême violence elle aussi) par les empires coloniaux rivaux au XVIIIe siècle, ce qui aurait utilement complété le tableau. V. Poutine lui-même n’évoque malheureusement le sujet du terrorisme d’Etat que lorsque son pays en est la cible.

L’officier général prussien Carl von Clausewitz est connu pour avoir défini la guerre moderne « absolue » de la façon suivante : « Jadis (…) on se battait avec modération et considération, selon des règles conventionnelles. On ne parle plus de ce genre de guerres, et il faudrait être aveugle pour ne pas voir la différence avec nos guerres, c’est-à-dire avec les guerres que notre temps et notre condition exigent. (…) La guerre du temps présent est une guerre de tous contre tous. Ce n’est pas un roi qui fait la guerre à un autre roi, ni une armée qui fait la guerre à une autre armée, mais tout un peuple qui fait la guerre à tout un autre peuple, et le roi et l’armée sont contenus dans le peuple. »

Si l’on suit le raisonnement de Clausewitz, qui participa à quelques campagnes napoléoniennes et écrivit sur la guerre à la lumière de cette expérience, les massacres de civils palestiniens ne sont pas plus un motif de scandale que les affrontements entre le Hamas et l’armée régulière israélienne, car la guerre moderne implique tout autant civils et militaires, femmes et enfants. C’est à peu près la justification de B. Nétanyahou (le Hamas s’abrite derrière des civils) ; et la stratégie terroriste du Hamas, visant la population civile israélienne, est donc une tactique moderne, qui n’a rien d’exceptionnel quoi qu’elle paraisse barbare.

Le jugement de Clausewitz sera confirmé au XXe siècle par le développement de la propagande en direction des populations civiles, complément indispensable de la guerre entre les soldats.

Le commentaire des gravures du dessinateur lorrain maniériste Jacques Callot par Joël Cornette (Paris 8) complète Clausewitz de façon utile (pp. 46-47) : « Les dix-huit eaux-fortes de Callot montrent comment seul l’Etat peut canaliser la violence ».

Au milieu du XVIIe siècle, tandis que se consolide en se structurant l’Etat sur le continent européen, il passe peu à peu comme un remède collectif à la violence privée, individuelle ou familiale. Dès lors qu’elle a lieu « au nom de l’Etat », la violence paraît légitime au plus grand nombre. Le motif public se substitue au motif privé. Dans la gravure intitulée « Le Roi de Justice », « le souverain est figuré par Callot dans la position centrale et dominante de celui qui rétablit l’ordre et la légitimité de la seule violence admise : celle de l’Etat. »

Tant et si bien que l’Etat est perçu peu à peu comme un processus civilisateur, tout du moins par les élites européennes, car les couches plus modestes de la population ne respectent pas tant l’Etat qu’elles ne le craignent.

Dans son article « Justifier les armes nouvelles » (pp. 70-73), Bruno Cabanes (prof, à l’université d’Etat de l’Ohio) rappelle que les ingénieurs qui conçoivent de nouvelles armes, et les politiciens qui avalisent leur usage, des gaz de 14-18 en passant par les nouvelles balles en forme d’ogive, ou les lance-flammes très utilisés au Viêtnam, ou encore la bombe A, ont toujours vanté systématiquement leur mérite d’un point de vue humanitaire, arguant ainsi que le lance-flammes “tue instantanément”, ou que la bombe A permet “d’économiser des vies”. “Avec ces balles, la douleur ressentie est faible ; les lésions produites sont assez minimes pour permettre au blessé de se rendre seul au poste de secours.” plaide le Dr Ferraton (in : « Sur les blessures de guerre par les armes modernes », Bulletin et mémoires de la société de chirurgie de Paris », 1913.)

La violence institutionnalisée est donc à la fois plus diffuse, puisque les civils y contribuent et la subissent dans des proportions inédites à partir du XXe siècle, jusqu’au paroxysme des camps de prisonniers civils réduits en esclavage après la victoire du IIIe Reich, mais la violence est aussi plus discrète, en raison des efforts des institutions pour la légitimer, la minimiser voire l’occulter lorsqu’il s’agit d’un massacre lointain, dans le cadre d’une guerre coloniale. Le roman national a aussi pour fonction de blanchir l’Etat.

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, le socialisme a remis en cause la conception de l’Etat moderne civilisateur, dont la violence se manifeste alors plutôt sur le plan économique ou industriel que militaire ; c’est aussi le cas d’A. de Tocqueville, dont la conception de la démocratie est largement anti-étatique et diverge nettement de la théorie de l’”Etat civilisateur”, dominante en Europe.

George Orwell va plus loin dans « 1984 », puisqu’il présente carrément la violence comme le ciment de l’Etat. Tandis qu’Aldous Huxley avait imaginé un régime totalitaire, reposant sur une formule du bonheur obligatoire, ayant surmonté le problème de la violence (une formule où la consommation d’un produit stupéfiant non-toxique joue un rôle crucial), pour Orwell au contraire l’Etat totalitaire repose sur une forme d’acculturation à la violence étatique des citoyens du bloc occidental (Océania) ; les « deux minutes de la haine » quotidienne servent d’exutoire à cette violence endémique.

par Joann Sfar et Aymeric Caron.

Le dessin tue aussi

Si l’échange vif entre un partisan d’Israël, le bédéaste Joann Sfar, et un défenseur de la cause palestinienne, le député « Insoumis » Aymeric Caron, mérite d’être rapporté dans cette revue de presse, c’est parce qu’il a eu lieu par voie de caricatures, publiées sur les réseaux sociaux. A. Caron a cru bon de répliquer à une caricature qu’il juge diffamatoire, en caricaturant à son tour Joann Sfar (cf. ci-dessus les deux dessins côte-à-côte).

Profitons-en pour dénoncer une ânerie, que l’on entend souvent dans la bouche des « Charlie » : un dessin peut parfaitement tuer, comme n’importe quel autre moyen de propagande. Le dessin est parfois conçu pour galvaniser les troupes, ou encore pour faire accepter à l’opinion publique des méthodes de guerre barbares.

C’est l’humour et non la caricature à proprement parler qui a un effet désarmant. L’antisémitisme étant pénalement réprimé par la loi française, les accusations répétées de “Charlie-Hebdo” à l’encontre de Jean-Luc Mélenchon et des “Insoumis” dépassent le registre de la caricature humoristique, et obligent les représentants de ce parti à déposer plainte.

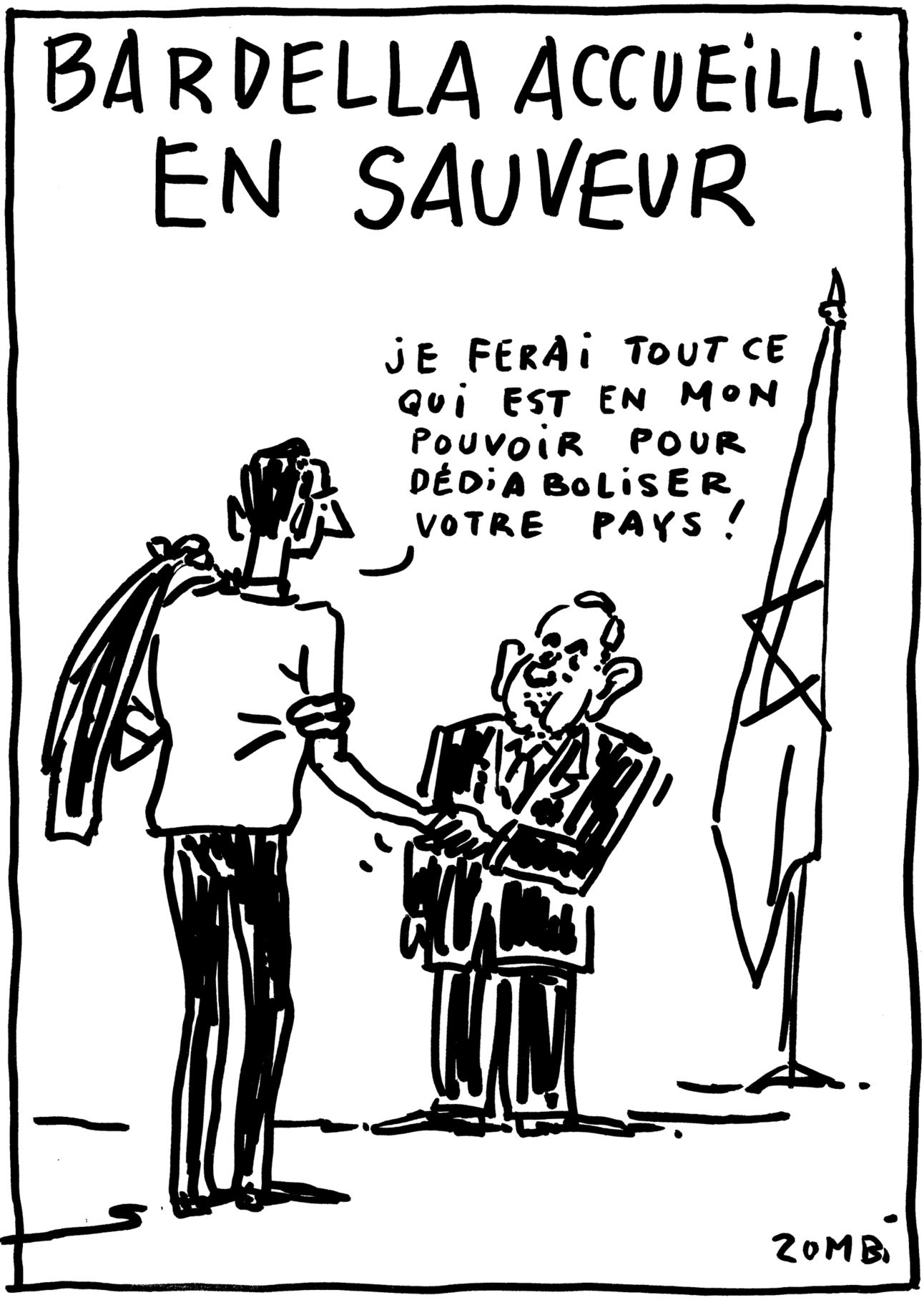

Caricatures fraîches par Chappatte (“Le Temps” de Genève), Piérick (“Fakir”), Bouzard (“Le Canard Enchaîné”), Rémi Cattelain (“Facebook”), FYD (“Facebook”) & Zombi (“Zébra”) :

par Chapatte.

par Piérick.

par Bouzard.

par Rémy Cattelain.

par FYD.

par Zombi.

Le fanzine Zébra du mois de mars est paru !

Le n° précédent est disponible gratuitement ci-dessous :